Résilience face aux inondations: le rôle de l’aménagement

Une planification intégrée des milieux de vie bâtis et des zones inondables permet de concilier une multitude de préoccupations comme la sécurité publique, la conservation des milieux naturels, l’adaptation aux changements climatiques et la valorisation du patrimoine. Ce dossier spécial dresse le portrait des types d’inondations propres au Québec, présente des stratégies d’aménagement et met en lumière des exemples inspirants de transformations réussies pour bâtir des milieux de vie résilients.

Une planification intégrée des milieux de vie bâtis et des zones inondables permet de concilier une multitude de préoccupations comme la sécurité publique, la conservation des milieux naturels, l’adaptation aux changements climatiques et la valorisation du patrimoine. Ce dossier spécial dresse le portrait des types d’inondations propres au Québec, présente des stratégies d’aménagement et met en lumière des exemples inspirants de transformations réussies pour bâtir des milieux de vie résilients.

Les inondations au Québec : mieux comprendre les causes et les conséquences

Quatre types d’inondations

Les inondations prennent diverses formes, et chacune présente des caractéristiques et des impacts spécifiques. Comprendre les différents types d’inondations est essentiel pour choisir des stratégies d’aménagement adaptées. Au Québec, on retrouve quatre types d'inondations.

Inondation en eau libre

Inondation en eau libre

Ce phénomène survient lorsque le débit d’un cours d’eau augmente de manière significative, souvent à la suite de la fonte des neiges ou de fortes pluies. Les crues printanières de 2017 et 2019, qui ont affecté des centaines de municipalités à travers le Québec, en sont des exemples marquants.

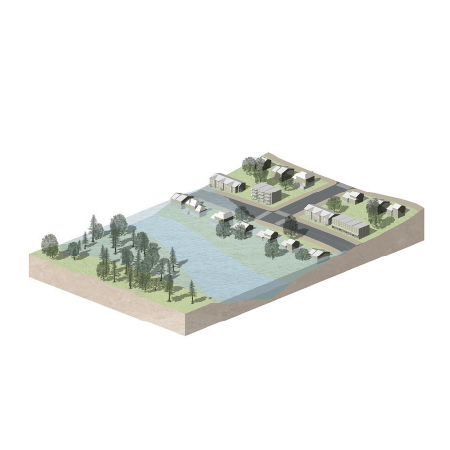

Image © Vivre en Ville, 2024.

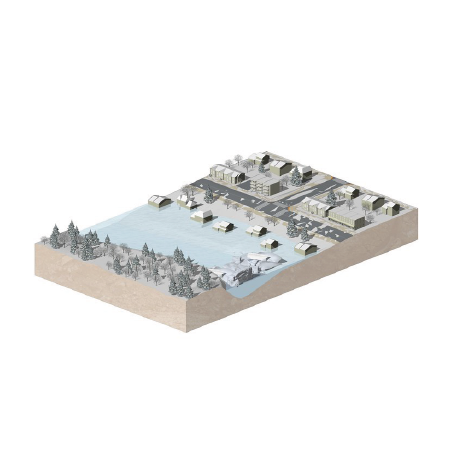

Inondation par embâcle

Causée par l’accumulation de blocs de glace, de frasil ou de débris dans une section d’un cours d’eau, elle empêche l’eau de circuler normalement, ce qui crée un refoulement en amont de l’embâcle.

Image © Vivre en Ville, 2024.

Inondation par ruissellement ou par refoulement de conduite

Inondation par ruissellement ou par refoulement de conduite

Ce type d’inondation peut toucher tous les milieux bâtis. Lors de fortes pluies, l’eau ruisselle sans pouvoir s’infiltrer correctement dans le sol, saturant les réseaux d’évacuation des eaux pluviales et causant des débordements.

Image © Vivre en Ville, 2024.

Inondation par submersion côtière

Inondation par submersion côtière

Liée à un ensemble de phénomènes maritimes tels que les ondes de tempêtes et les marées, ce type d’inondation peut se produire rapidement et causer des dégâts importants, entre autres en raison des débris transportés par les vagues.

Image © Vivre en Ville, 2024.

Les risques liés aux inondations

Le risque est un concept essentiel à comprendre pour identifier les leviers à la disposition des collectivités qui souhaitent réduire ceux qui sont liés aux inondations. Le risque résulte de l’interaction entre deux composantes : l’aléa et la vulnérabilité.

-

L’aléa désigne la probabilité qu’une inondation se produise, avec une occurrence et une intensité spécifiques. Il reflète la nature imprévisible des phénomènes hydrologiques et climatiques;

-

La vulnérabilité correspond aux facteurs physiques, sociaux, économiques ou environnementaux qui prédisposent les éléments exposés à l’aléa à subir des préjudices ou des dommages. Cela inclut, par exemple, la densité d'occupation du territoire, la qualité des infrastructures ou la capacité d’adaptation de communautés.

Réduire les risques liés aux inondations nécessite d’agir sur l’une des deux composantes : en diminuant la probabilité et l’intensité des aléas, ou en renforçant la résilience des milieux et des populations vulnérables.

Les quatre dimensions de la gestion des risques

En sécurité civile, la gestion des risques s’appuie sur quatre dimensions fondamentales : la prévention, la préparation, l’intervention et le rétablissement. Ces dimensions permettent de structurer les efforts pour réduire les impacts des inondations tout en renforçant la résilience des collectivités. Les actions d’aménagement du territoire en matière d’adaptation aux inondations se concentrent principalement sur deux de ces dimensions.

La prévention

La prévention

Elle vise à réduire les risques en agissant sur les composantes de l’aléa et de la vulnérabilité, notamment grâce à des mesures telles que la réglementation d’urbanisme et de construction, la renaturalisation des berges et les choix de localisation des activités.

Le rétablissement

Il consiste à reconstruire de manière durable après une inondation, en intégrant des principes d’adaptation pour mieux faire face aux aléas futurs.

Image © Vivre en Ville, 2024.

Formation en ligne

Planifier la transformation durable des milieux exposés aux inondations

Découvrez les stratégies d’aménagement pour réduire les risques liés aux inondations dans les milieux urbanisés, mettre en valeur les zones inondables et optimiser l’urbanisation des secteurs environnants. Une formation à suivre à votre rythme!

Découvrez les stratégies d’aménagement pour réduire les risques liés aux inondations dans les milieux urbanisés, mettre en valeur les zones inondables et optimiser l’urbanisation des secteurs environnants. Une formation à suivre à votre rythme!

Des stratégies d’aménagement qui diffèrent selon le contexte du territoire

1. Conservation et restauration des milieux naturels

Les milieux naturels, tels que les boisés et les milieux humides, jouent un rôle crucial dans la gestion des eaux. En ralentissant le ruissellement, en régulant le débit et en stockant temporairement l’eau lors des crues, ces infrastructures naturelles apportent des services écosystémiques essentiels. Leur conservation ou leur restauration maximise leur potentiel de contribution à la réduction de l’intensité des inondations..

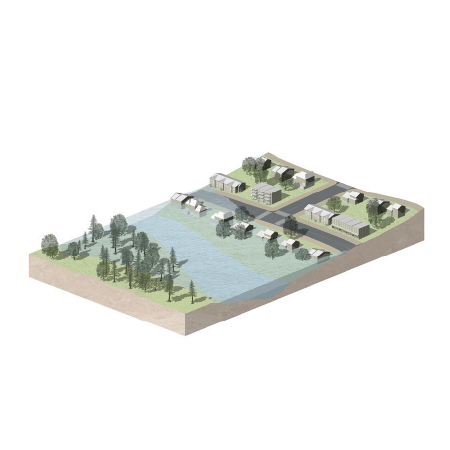

2. (Re)localisation des activités selon le niveau de risque

La localisation des activités est une décision structurante pour les collectivités. En tenant compte des données sur l’aléa inondation, comme les cartes de zones inondables ou de cuvettes topographiques, il est possible de planifier le territoire de manière à limiter l’exposition des activités les plus vulnérables. Lorsque des relocalisations sont nécessaires, il est important de prioriser les interventions selon le niveau de risque, de choisir des sites de relocalisation optimaux et de tenir compte des autres préoccupations locales, comme la protection du patrimoine et le maintien d’activités économiques essentielles.

3. Aménagement d’espaces publics au service de la résilience

Les espaces publics – parcs, rues, sentiers ou stationnements – peuvent être aménagés pour renforcer la résilience des collectivités. En intégrant des solutions adaptées comme des surfaces perméables, des zones d’expansion des crues ou des parcs et places multifonctionnels, l’espace public contribue à la gestion des eaux et augmente la sécurité et le bien-être des communautés.

4. Adaptation des bâtiments

L’adaptation des bâtiments permet de réduire leur vulnérabilité face aux inondations. Cela peut inclure des mesures comme l’élévation des fondations, l’utilisation de matériaux résistants à l’eau ou la révision des réseaux électriques et de plomberie. Les municipalités peuvent montrer l’exemple en adaptant leurs propres bâtiments publics et en encourageant les propriétaires privés à faire de même, contribuant ainsi à la résilience des zones exposées.

Image © Vivre en Ville, 2024.

Tendre vers une gestion durable des eaux pluviales

L’une des stratégies d’aménagement associées aux inondations par ruissellement est de tendre vers une gestion durable des eaux pluviales. Différentes mesures, mises en œuvre à grande et à petite échelle, permettent de favoriser l’infiltration de l’eau dans le sol ou sa rétention temporaire et ainsi de réduire la pression sur les égouts pluviaux. Ces pratiques peuvent être intégrées dans la réglementation municipale, dans les projets immobiliers privés et dans les aménagements publics (rues, parcs, etc.).

S’inspirer de transformations réalisées au Québec et ailleurs

Face aux défis complexes posés par les inondations, il est essentiel de regarder au-delà des frontières de sa municipalité. S’inspirer des initiatives mises en œuvre ailleurs permet de bénéficier des apprentissages issus d’expériences variées, d’accélérer la mise en place de solutions éprouvées et d’adapter des pratiques innovantes à son propre contexte.

Révision des zones inondables: les propositions de Vivre en Ville

Depuis les inondations marquantes de 2017 et 2019, le Québec s’efforce d’améliorer la cartographie des zones inondables ainsi que leur encadrement réglementaire pour mieux répondre aux défis croissants liés aux changements climatiques et à l’urbanisation. L’instauration d’une zone d’intervention spéciale (ZIS) en 2019, suivie de l’adoption d’un régime transitoire en 2022, a permis de combler temporairement certaines lacunes.

Ces mesures transitoires céderont la place à un nouveau régime. Le Québec est à un moment charnière avec la mise à jour de la cartographie des zones inondables et l’élaboration d’un cadre réglementaire modernisé.