Les services écosystémiques

Les comprendre pour en tenir compte dans l'aménagement du territoireLa biodiversité, les milieux naturels et plus largement la nature sous toutes ses formes fournissent des bénéfices essentiels à notre survie et à notre bien-être, appelés services écosystémiques. Leur maintien dépend de choix collectifs en matière d’utilisation du territoire.

Services et fonctions: de quoi parle-t-on?

Depuis quelques décennies, une grande diversité de travaux ont été réalisés sur ces bénéfices rendus par la nature: diverses nomenclatures et classifications en résultent. Le concept le mieux établi dans la communauté scientifique est celui de «service écosystémique» ou «service écologique» (Blouin et collab., 2025).

Les services écosystémiques: des contributions à la prospérité de nos sociétés

Les services écosystémiques ont été définis en 2003 par le Millenium Ecosystem Assessment (MEA, 2003) comme les bénéfices que les écosystèmes procurent à l’humanité. Depuis, d’autres travaux ont fait évoluer ce concept pour tenter de mieux qualifier le rôle de la biodiversité dans nos vies dans une perspective moins anthropocentrée. Ainsi, la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) parle plutôt de contribution de la nature aux sociétés (IPBES, 2019), une formulation qui reconnaît mieux la valeur intrinsèque de la nature dans toute sa complexité.

Ces services ou contributions sont éminemment variés et plusieurs classifications ont été établies afin de mieux les appréhender. Les deux groupes de travail susnommés proposent chacun leur classification, qui sont relativement similaires. Les travaux de l’IPBES, plus récents, différencient:

-

les contributions régulatrices, c’est-à-dire les aspects fonctionnels et structurels des organismes et des écosystèmes qui peuvent modifier les conditions environnementales ou qui soutiennent ou régulent les contributions matérielles et non matérielles, comme la pollinisation et la régulation de la température. Cette catégorie correspond aux «services de régulation» dans la classification du MEA;

-

les contributions matérielles, c’est-à-dire les substances, objets ou autres éléments matériels tirés de la nature qui contribuent à soutenir les sociétés humaines et leurs infrastructures, et qui sont généralement consommés consciemment, comme la nourriture et les matériaux. Cette catégorie correspond aux «services d’approvisionnement» dans la classification du MEA;

-

les contributions non matérielles, c’est-à-dire les services qui affectent la qualité de vie subjective ou psychologique des personnes, individuellement et collectivement, comme les aspects esthétiques, récréatifs et spirituels. Cette catégorie correspond aux «services socioculturels» dans la classification du MEA.

La biodiversité et les écosystèmes ont donc un impact sur toutes les sphères de notre vie: santé, alimentation, cadre de vie, sécurité, économie, etc. Ils permettent aux sociétés humaines de fonctionner et de prospérer. Ils sont rendus partout sur la planète, dans les milieux naturels mais aussi dans les milieux semi-naturels, agricoles ou urbains.

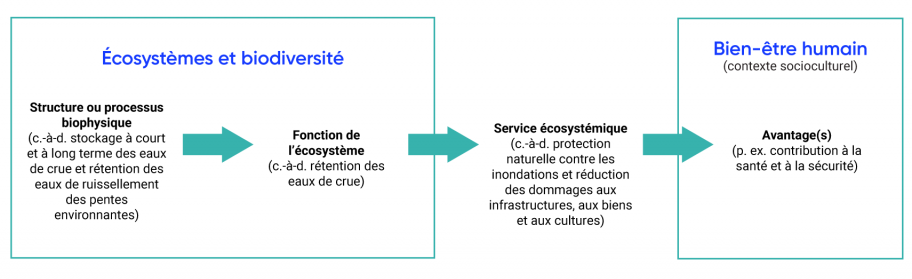

Les fonctions écologiques: des processus derrière les services

Au Québec, la deuxième orientation gouvernementale en aménagement du territoire (OGAT) définit le terme «services écologiques» comme les «bénéfices retirés des fonctions écologiques par l’être humain». Les fonctions écologiques sont elles-mêmes définies comme les «processus naturels qui permettent le fonctionnement et le maintien des écosystèmes» (Québec. MAMH, 2024). Ces fonctions ont longtemps été appelées «services de support», par exemple dans la classification du MEA. Aujourd’hui, l'IPBES les distingue des services écosystémiques, étant donné que les fonctions existent en amont des services.

Ces fonctions désignent l’ensemble des dynamiques assurant le maintien de l’état écologique et physicochimique des milieux (Puydarrieux et Beyou, 2017), incluant par exemple la formation des sols et le cycle des nutriments. Elles dépendent de la biodiversité ainsi que des structures et processus biophysiques d’un écosystème (Molnar et collab., 2021). Les fonctions peuvent générer plusieurs services différents, parfois interdépendants, et un seul milieu possédant plusieurs fonctions peut générer plusieurs services au même endroit (Puydarrieux et Beyou, 2017).

Ainsi, fonctions écologiques et biodiversité soutiennent ensemble l'intégrité d'un écosystème, sa stabilité et la diversité des bénéfices que l'humanité en retire.

Interdépendances entre écosystèmes, fonctions écosystémiques, services écosystémiques et bien-être humain. Source : Molnar et collab., 2021, adapté de de Groot et collab., 2010.

Interdépendances entre écosystèmes, fonctions écosystémiques, services écosystémiques et bien-être humain. Source : Molnar et collab., 2021, adapté de de Groot et collab., 2010.

Des services écosystémiques sous pression

L’état d’un milieu sur le plan de ses conditions physicochimique et biologique est particulièrement déterminant dans sa capacité à rendre durablement des services (Puydarrieux et Beyou, 2017). Bien que les écosystèmes possèdent une certaine résilience, qui leur permet de fournir des services même lorsque certaines conditions sont modifiées, un milieu dégradé pourrait ne plus être en mesure de fournir certaines contributions essentielles.

Les écosystèmes, et donc leur capacité à nous rendre certains services, sont affectés par divers facteurs. Certains sont directs, les principaux étant leur fragmentation, leur surexploitation et la perte d’habitats (Molnar et collab., 2021). D'autres sont indirects, comme les changements climatiques qui exacerbent les pressions actuelles et menacent la résilience naturelle des écosystèmes (IPBES, 2018, citée par Molnar et collab., 2021). Par ailleurs, certains aménagements, telle une route, peuvent avoir d'importants impacts environnementaux malgré leur faible empreinte territoriale, par exemple en termes de fragmentation des habitats. Prendre en compte l'ensemble des services qu'un écosystème fournit est d'autant plus important que les changements d'utilisations du sol sont très souvent irréversibles (Meyfroidt et collab., 2021).

Un milieu hydrique sous pression : l’aménagement permet au cours d’eau de jouer dans une certaine mesure un rôle de contrôle des inondations, mais exclut toute autre contribution de la bande riveraine, comme la filtration de l’eau, l’habitat pour la biodiversité ou la protection du cours d’eau contre le réchauffement excessif. Source: Vivre en Ville.

L’utilisation des services écosystémiques

Comme pour d’autres biens et services, marchands ou non, certains assimilent les contributions de la nature aux sociétés à un marché régulé par une offre et une demande. Dans cette perspective, pour qu'un service écosystémique soit rendu, il faut:

-

qu'un écosystème ait la capacité de produire ce service (entre autres grâce à un niveau d'intégrité écologique suffisant);

-

qu'il y ait une demande pour ce service;

-

que cette offre et cette demande se rencontrent (Mitchell et collab., 2021).

L’offre et la demande en services écosystémiques évoluent cependant en fonction de nos choix, sur chaque territoire mais aussi à l’échelle mondiale.

Plusieurs manières de profiter de services variés

De façon générale, tous les milieux naturels ou semi-naturels fournissent des services écosystémiques, qu'on les utilise intentionnellement ou pas (Meyfroidt et collab., 2021).

Selon le type de milieu et de service souhaité, nous n’utilisons pas les milieux naturels de la même façon (Puydarrieux et Beyou, 2017). Certains services impliquent une utilisation directe, c’est-à-dire une intervention humaine sur le milieu. Cette utilisation peut se faire avec prélèvement de ressources (p. ex. d’eau ou d’aliments) ou sans (p. ex. la pratique d’activités récréatives). Au contraire, certains services ne nécessitent pas d’intervention humaine dans le milieu naturel pour en bénéficier, ce qui peut être assimilé à une utilisation indirecte (p. ex. la régulation des crues). Enfin, l’intérêt de la conservation des milieux naturels peut aussi résider dans l’absence d’utilisation, notamment lorsqu’ils contribuent à une identité culturelle.

Des liens complexes entre les écosystèmes et l’utilisation de leurs services

Les écosystèmes sont extrêmement complexes et dynamiques. Par le jeu des interfaces (frontières) et des interrelations (relations à distance), les changements dans un milieu peuvent affecter le fonctionnement d’autres milieux (Puydarrieux et Beyou, 2017). Les échelles spatiales et temporelles des processus écologiques ainsi que les interrelations sont difficilement appréhensibles pour l’humain (Meyfroidt et collab., 2021).

Le lien entre un écosystème et certains de ses services écosystémiques est parfois évident, comme dans le cas d'un milieu aquatique permettant la pêche, une contribution matérielle. Très souvent, toutefois, ce lien est moins évident, notamment en cas d'éloignement spatial (Mitchell et collab., 2021). Bénéficier d'un service écosystémique à un endroit donné ne veut pas dire que ce service est également produit à cet endroit. Par exemple, la capacité d’une ville à bénéficier d’un approvisionnement en eau potable dépendra de multiples services écosystémiques rendus en amont dans son bassin versant, influant sur la quantité et la qualité de l’eau disponible. Ce décalage spatial entre les écosystèmes et certains des services dont nos sociétés bénéficient contribue à complexifier la gestion du territoire.

La dimension sociale des services écosystémiques

Des arbitrages spatiaux et temporels

La valeur ou l'utilité accordée à un milieu naturel est le fruit de préférences culturelles, qui peuvent évoluer à travers le temps (Meyfroidt et collab., 2021). Bien que les écosystèmes offrent une variété de services, les contributions matérielles (ou services d’approvisionnement) ont tendance à être favorisées (Blouin et collab., 2025). Cette dimension sociale influence les compromis, plus ou moins conscients, que l'on est prêt à faire collectivement. Ces compromis peuvent porter sur les activités permises dans un milieu et sur leur intensité. L’usage excessif d’un ou de plusieurs services peut conduire à la dégradation des écosystèmes et impacter d’autres services, parfois moins visibles (Puydarrieux et Beyou, 2017).

Les arbitrages peuvent avoir une dimension temporelle, certains services étant rendus à plus court terme que d'autres, ou encore une dimension spatiale, leur portée pouvant être locale (p. ex. régulation de l’érosion) ou mondiale (p. ex. stockage de carbone et régulation du climat) (Puydarrieux et Beyou, 2017).

Autant d'un point de vue spatial que temporel, les dynamiques environnementales ne coïncident donc pas nécessairement avec celles de la prise de décision (Meyfroidt et collab., 2021). À cela s'ajoute le fait que les bénéfices que l'on retire des écosystèmes ne sont pas répartis de manière égale: certaines personnes en bénéficient davantage, alors que d'autres voient une dégradation de leur cadre de vie lorsqu'un écosystème perd de sa capacité à rendre certains services (Meyfroidt et collab., 2021).

Heureusement, des situations profitables pour toutes et tous sont possibles, mais celles-ci demandent des efforts intentionnels (Meyfroidt et collab., 2021). La planification territoriale prend alors tout son sens.

Des choix collectifs d’utilisation du territoire

Le concept de services écosystémiques offre une grille de lecture qui permet d'élargir la compréhension des différentes façons dont les milieux naturels bénéficient aux milieux de vie, mais aussi de la façon dont les choix d'aménagement du territoire impactent leur capacité à les fournir.

Dans le contexte où les changements climatiques génèrent de l'incertitude, intégrer cette perspective écosystémique et mieux conserver les milieux naturels sont des clés pour renforcer notre résilience collective. Les choix collectifs d’utilisation du territoire étant au cœur de la planification territoriale, les MRC et les municipalités ont un rôle clé à jouer pour encadrer les arbitrages nécessaires. D'ailleurs, les OGAT, tout comme la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques de 2017, invitent les MRC et les municipalités à planifier en ce sens.

Références

BLOUIN, Denis et collab. (2025). «Ecosystem services concept: challenges to its integration in government organizations», Ecosystem Services, vol. 71. [doi.org/10.1016/j.ecoser.2024.101691].

IPBES [Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques]. (2019). Le rapport de l'évaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques: résumé à l'attention des décideurs. IPBES secretariat, Bonn (Allemagne). 56 p. [https://doi.org/10.5281/zenodo.3553579].

MEYFROIDT, Patrick et collab. (2021). «Ten facts about land systems for sustainability», Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), vol.119, no7. [https://doi.org/10.1073/pnas.2109217118].

MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT. (2003). Ecosystems and Human Well-being: A Framework for Assessment, summary. 25 p.

MITCHELL, Matthew et collab. (2021). «Identifying key ecosystem service providing areas to inform national-scale conservation planning», Environmental research letters, vol. 16, no1. [DOI:0.1088/1748-9326/abc121].

MOLNAR, Michelle et collab. (2021). «Chapitre 5 Services écosystémiques», Le Canada dans un climat en changement: rapport sur les enjeux nationaux, Ottawa, F.J. Warren et N. Lulham, gouvernement du Canada. p. 294 à 381.

PUYDARRIEUX, Philippe et William BEYOU. (2017). L'évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques: cadre conceptuel. France, Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat. 87 p.

QUÉBEC. MAMH [MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION]. (2024). Orientations gouvernementales en aménagement du territoire: pour les MRC des groupes A, B et C. Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, 150 p.

Projet «L’utilisation durable des milieux humides et hydriques sous la loupe de l’aménagement du territoire»

Cette initiative est financée par le Fonds bleu dans le cadre du Plan national de l’eau de la Stratégie québécoise de l'eau, qui déploie des mesures concrètes pour protéger, utiliser et gérer l'eau et les milieux aquatiques de façon responsable, intégrée et durable.

Elle est réalisée avec l’appui du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

VIVRE EN VILLE (2025). Les services écosystémiques: les comprendre pour en tenir compte dans l'aménagement du territoire. Carrefour.vivreenville.org.

-

Date de publication 28 juillet 2025Date de mise à jour 28 juillet 2025

-

Thème associé